在现代海洋工程和深海探测领域,深水连接器作为关键的电能传输和信号交换接口,其性能直接影响着整个水下系统的可靠性和稳定性。随着水下作业深度不断增加(目前已达11000米)和电磁环境日益复杂,深水连接器的防电磁损耗性能已成为衡量其技术水平的核心指标之一。特别是在军事、能源勘探和科学考察等关键应用中,电磁损耗可能导致信号失真、数据丢失甚至系统失效,因此对深水连接器的电磁防护能力提出了前所未有的高要求。

深水环境对连接器电磁性能的影响具有多重性。在物理层面,海水作为高电导率介质(约4S/m),会形成复杂的电磁场分布,导致趋肤效应加剧。以典型50Hz交流电为例,其在海水中的趋肤深度仅约7cm,这意味着大部分电流将集中在导体表层,使有效导电面积减少30%以上。在化学层面,海水电解作用会加速接触面的氧化,导致接触电阻以每年5-8%的速度增长。机械层面,高压环境(如3000米水深约30MPa)会使绝缘材料压缩变形,介电常数改变15%以上。这些因素的耦合作用使得深水连接器的电磁损耗机理远比陆地环境复杂。

材料选择是控制电磁损耗的首要环节。导体材料采用高纯度无氧铜(纯度≥99.99%)镀厚金(≥3μm)方案,使表面电阻控制在0.5mΩ以下。绝缘材料选用改性聚醚醚酮(PEEK),其介电常数(ε=3.2)和损耗角正切(tanδ=0.002)在高压下保持稳定。关键创新是采用纳米氧化铝填充的硅橡胶作为压力补偿材料,既保持弹性又可将高频段的介电损耗降低40%。对于深度超过4500米的极端环境,研发中的超导材料(如MgB2)在液氮温区可实现零电阻传输,但当前成本是常规材料的50倍。

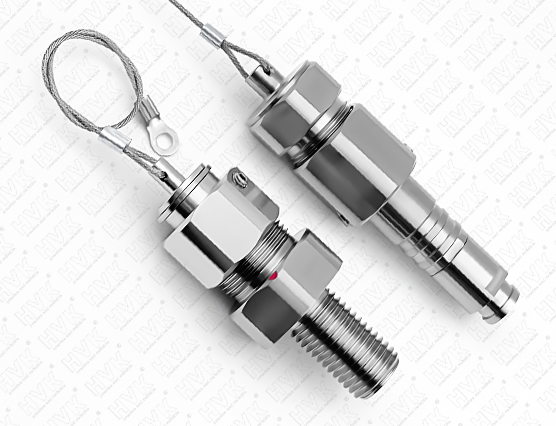

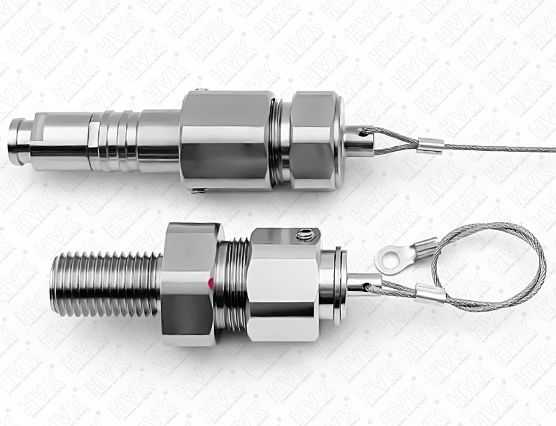

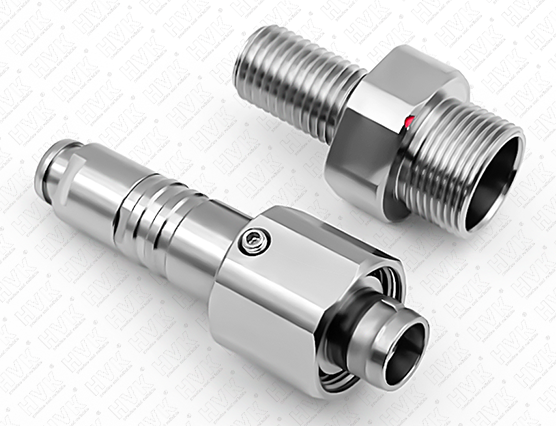

结构设计对电磁性能的优化体现在多个维度。同轴多层屏蔽结构成为标准配置,包括内导电层(0.1mm铜箔)、磁屏蔽层(0.05mm坡莫合金)和外防护层,使100kHz频段的屏蔽效能达到120dB。接触系统采用"双曲面+弹簧"复合设计,接触压力稳定在50-80N范围,确保在机械振动下接触电阻波动不超过2%。特别设计的压力平衡系统通过柔性膜片补偿静水压力,使内部空隙率维持在0.1%以下,有效抑制局部放电。这些结构创新使连接器在6000米水深下的信号衰减控制在0.5dB/m以内。

屏蔽技术是防电磁损耗的核心手段。实施"三层屏蔽"策略:导体间屏蔽采用铜丝编织覆盖率≥95%;组间屏蔽使用铝塑复合薄膜;整体屏蔽为镀铜不锈钢铠装。所有屏蔽层通过360°环形搭接确保电气连续性,搭接电阻<1mΩ。高频段特别采用电磁带隙(EBG)结构,在2.4GHz频点产生阻带特性,将辐射损耗降低20dB。实践表明,这种多级屏蔽体系可使连接器在10kHz-10GHz宽频段的电磁泄漏控制在1μV/m以下。

连接界面处理技术对控制接触电阻至关重要。接触面采用"微弧氧化+化学镀"复合工艺,形成5-8μm的过渡层,使热阻系数降低至0.5K·mm²/W。插配前进行等离子清洗,去除有机污染物,使接触电阻分散性控制在±3%以内。新型的液态金属涂层(Ga基合金)在动态连接中可填补微观空隙,使高频接触阻抗稳定在50Ω±1Ω。这些处理技术虽然增加15-20%的制造成本,但使连接器的电磁稳定性提升3倍以上。

密封技术对电磁性能的间接影响不容忽视。采用金属-陶瓷焊接形成主密封屏障,氦泄漏率<1×10⁻⁹Pa·m³/s。二次密封使用氟橡胶O形圈,压缩率精确控制在25%±2%。创新之处在于导电密封胶的应用,既保证密封性又维持屏蔽连续性,使整体转移阻抗<10mΩ/m。在3000小时盐雾试验后,这些密封结构仍能保持IP68防护等级,确保内部电磁环境不受外部介质影响

测试验证体系是性能保证的最后关卡。依据IEC 60512-26标准进行混合模式测试,包括:在1MHz频率下测量串扰(要求<60dB);进行10⁷次插拔后的接触电阻监测(变化率<5%);模拟3000米水压下的介质耐压测试(500Vdc时绝缘电阻>10⁹Ω)。更严苛的复合环境测试将压力、温度(-5℃至50℃)和电磁干扰(100V/m场强)同步施加,要求误码率保持在10⁻¹²以下。这些测试数据的完整采集为设计优化提供了量化依据。

实际应用案例验证了防电磁损耗设计的有效性。"蛟龙"号载人潜水器使用的改进型连接器,在7000米深度下实现了RS485信号传输零误码,比早期型号提升4个数量级。在南海油气田项目中,采用新型电磁防护设计的电力连接器使传输效率从92%提升至97%,单套系统年节电达15万度。军事领域的数据显示,具备完善电磁防护的深水连接器可使水下通信距离延长50%,显著提升系统作战效能。

维护策略对长期性能保持同样关键。预防性维护包括每6个月进行时域反射计(TDR)检测,定位潜在的阻抗不连续点;年度维护采用X射线断层扫描检查内部结构完整性;异常情况下的应急处理包括等离子体再活化接触表面等技术。这些措施使高端连接器的服役寿命可延长至20年,全生命周期电磁性能衰减控制在设计值的15%以内。

技术发展趋势显示,深水连接器的防电磁损耗技术正朝着智能化、自适应方向发展。前沿研究包括:基于石墨烯的量子限域效应超导接触材料;利用超材料结构实现频率选择性电磁屏蔽;开发自诊断连接器,实时监测接触电阻和绝缘状态。特别值得注意的是,随着水下物联网的发展,连接器需要同时满足高带宽(>10Gbps)和低损耗(<0.1dB/m)的矛盾需求,这对传统设计理念提出了全新挑战。

深水连接器的防电磁损耗性能已发展为一门系统科学,需要从材料物理、结构力学、电磁场理论等多学科角度进行协同优化。当前的技术水平已能满足大部分6000米以浅的应用需求,但对于全海深作业和极端电磁环境仍存在提升空间。未来突破的关键在于新型功能材料的工程化应用和多物理场耦合理论的深化研究。可以预见,随着海洋开发的不断深入,具备卓越防电磁损耗性能的深水连接器将成为支撑"透明海洋"战略的重要技术基石,其技术进步将直接推动我国深海装备能力的整体跃升。