在现代航空电子系统中,金属圆形航空连接器作为关键的电能传输和信号连接部件,其可靠性直接影响飞行安全。航空器在飞行过程中会持续承受来自发动机、气流扰动和机械运动的复杂振动环境,振动频率范围通常为10Hz至2000Hz,加速度可达20g以上。这种长期的机械振动可能导致连接器出现接触不良、信号中断甚至结构失效等严重问题。因此,金属圆形航空连接器的防振动设计成为航空电气连接技术中的核心课题。本文将从材料选择、机械结构、接触系统、安装方式等多个维度,深入分析金属圆形航空连接器满足防振动要求的关键技术和方法。

材料选择是确保连接器抗振性能的基础。航空连接器壳体通常采用高强度铝合金(如7075-T6)或钛合金(如Ti-6Al-4V)制造,这些材料不仅具有优异的强度重量比,其阻尼特性也能有效吸收振动能量。相比普通结构钢,铝合金的阻尼系数高出30%-50%,能更好地抑制共振效应。在接触件材料方面,铍铜合金(C17200)因其优异的弹性模量和疲劳强度成为首选,其屈服强度可达1200MPa以上,能够承受长期振动而不发生塑性变形。镀层材料的选择同样重要,连接器接触表面通常采用镀金处理(厚度不小于1.27μm),金镀层不仅提供稳定的接触电阻,其自润滑特性还能减少微动磨损。对于极端振动环境,可采用金钴合金镀层,其耐磨性比纯金镀层提高2-3倍。

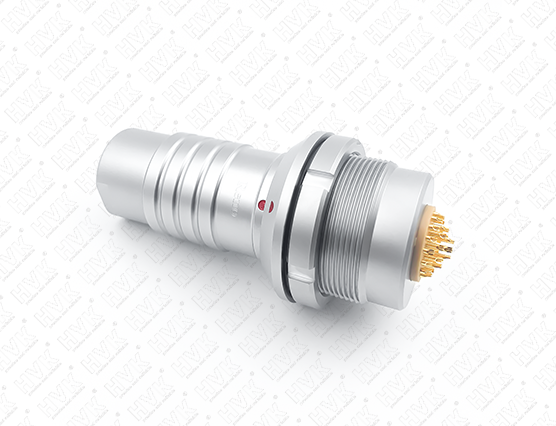

机械结构设计是提升连接器抗振能力的关键。现代金属圆形航空连接器普遍采用三重锁定机制:螺纹连接提供主要紧固力,卡口式锁紧机构实现快速连接与防松,而弹性锁紧环则确保在振动环境下保持稳定的接触压力。这种复合锁紧结构的抗振性能比单一锁紧方式提高5倍以上。连接器壳体通常设计有加强筋结构,通过有限元分析优化筋条布局,可使壳体刚度提高40%而重量仅增加15%。在密封设计方面,采用金属-金属密封与弹性体密封相结合的方式,既能保证气密性,又能通过弹性体的阻尼作用吸收高频振动。美国军用标准MIL-DTL-38999系列连接器就采用了这种设计理念,在振动频率50-2000Hz、加速度15g的条件下仍能保持稳定性能。

接触系统设计直接关系到连接器在振动环境下的电气可靠性。多触点设计是提高抗振性能的有效方法,每个信号针采用双触点或三触点结构,即使单个触点因振动暂时断开,其他触点仍能保持电路连通。实验数据表明,双触点设计的连接器在相同振动条件下,接触失效概率比单触点设计降低90%。接触件的几何形状也经过特殊优化,插针通常采用冠簧结构或双曲线形状,这种设计在轴向和径向都能保持恒定的接触力。接触件的插入力一般控制在0.5-2.5N范围内,过小的插入力会导致接触不稳定,过大的插入力则会加速磨损。德国工业标准DIN 41652规定,航空连接器接触电阻在振动环境下变化不应超过初始值的15%。

防振设计还包括精密的公差配合与间隙控制。连接器插合部位的配合公差通常控制在IT6-IT7级,既能保证顺利插拔,又能避免因间隙过大导致振动放大。关键部位的径向间隙一般不超过0.05mm,轴向间隙控制在0.1mm以内。在接触件与绝缘体的装配中,采用过盈配合与弹性支撑相结合的方式,既固定了接触件位置,又允许微小的弹性变形以吸收振动能量。法国航空标准AIR 6032明确规定,航空连接器在振动试验后,接触件位置偏移不得超过0.13mm。

安装方式对连接器的实际抗振性能有重大影响。正确的安装应该使连接器轴线与主要振动方向垂直,这样可以最大限度地减少振动对接触系统的影响。采用减振支架安装时,支架的固有频率应避开连接器工作频率范围,通常设计在5Hz以下或300Hz以上。支架材料多选用镁合金或阻尼铝合金,这些材料的损耗因子是普通铝合金的2-3倍。电缆出口处的应力消除同样重要,采用360°全向应力消除装置可以防止振动通过电缆传递到连接器。英国航空航天标准DEF STAN 59-411要求,连接器在安装后应能承受至少5×10^7次的振动循环而不出现性能退化。

测试验证是确保连接器满足防振要求的最后关卡。按照航空标准进行的振动试验包括:正弦扫频振动(10-2000Hz,15g)、随机振动(功率谱密度0.04g²/Hz)、机械冲击(30g,11ms)等。测试过程中需要实时监测接触电阻(要求变化不超过10mΩ)、绝缘电阻(不低于5000MΩ)和介质耐压(不低于1500V)。先进的测试系统还会采用激光测振仪分析连接器各部位的振动响应特性,通过模态分析找出潜在共振点。欧洲航空标准EN 60512-24-4规定,连接器在振动试验后还需进行500次插拔循环测试,确认机械结构的耐久性。

随着航空技术的发展,金属圆形航空连接器的防振设计也在不断创新。智能阻尼技术的应用是一个重要方向,通过在连接器内部集成压电材料或磁流变流体,可以实时调节连接器的动态特性,主动抑制特定频率的振动。数字孪生技术的引入使设计师能够在虚拟环境中模拟连接器在各种振动条件下的性能表现,大幅缩短开发周期。新材料方面,金属基复合材料(如SiC/Al)和形状记忆合金的应用,使连接器在保持强度的同时获得更好的阻尼特性。模块化设计理念的普及,使得防振组件可以针对不同机型需求进行快速配置。

在实际应用中,波音787客机的电气系统连接器采用了创新的"浮动接触"设计,在剧烈振动环境下接触电阻波动控制在5mΩ以内。空客A350XWB则在全机使用了超过2000个具有主动减振功能的智能连接器,使其在湍流中的电气故障率降低60%。军用领域,F-35战斗机的武器系统连接器通过了200小时强化振动测试,可靠性达到99.9999%(6σ标准)。这些成功案例证明,通过系统化的防振设计,金属圆形航空连接器完全可以满足最严苛的航空振动环境要求。

总结而言,金属圆形航空连接器满足防振动要求是一个涉及材料科学、机械工程、电气技术等多学科的系统工程。从高强度阻尼材料的选用,到多重锁紧结构的优化;从精密接触系统的设计,到科学安装方法的实施;从严格测试验证的程序,到创新技术的应用,每个环节都需要精心设计和严格控制。随着航空器向着更高速度、更长航时、更智能化的方向发展,对连接器防振性能的要求必将不断提高。未来,融合了智能材料、主动控制和数字孪生等新技术的下一代航空连接器,将为航空电子系统提供更加安全可靠的连接解决方案,持续推动航空技术的进步与发展。